Le présent article est issu d’une recherche collective initiée en 2013 par Mme Bouteille-Brigant et M. Touzeil-Divina. Elle a paru et a été enrichie dans plusieurs supports dont le Traité des nouveaux droits de la mort (2014). C’est cette étude (complétée depuis par chacun des deux co-auteurs) qui est reproduite ici avec l’accord de l’éditeur pour servir de base à des travaux futurs.

Du cadavre :

autopsie d’un statut

Mathieu Touzeil-Divina

Professeur de droit public à l’Université du Maine,

Directeur du laboratoire Themis-Um (ea 4333),

Président du Collectif L’Unité du Droit

& Magali Bouteille-Brigant

Maître de conférences de droit privé à l’Université du Maine,

Directrice adjointe du laboratoire Themis-Um (ea 4333),

Membre du Collectif L’Unité du Droit

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu & Bouteille-Brigant Magali, « Du cadavre, autopsie d’un statut » in projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2014 ; art. 01.

Personnes & Choses. Une fois que la mort est intervenue, une fois que le décès a été constaté : que devient – juridiquement – la dépouille du défunt ? Cette question, que l’on pourrait croire définitivement réglée depuis des siècles, n’a en fait jamais véritablement été tranchée – en tout cas de façon unanime – au sein de la communauté des juristes ; ceux-ci évoquant, d’une part, la qualification de « chose » alors que, d’autre part, certains affirment la reconnaissance d’une « personnalité » ou demi-personnalité. Y compris dans le présent Traité on relèvera alors ces différentes acceptions. Pour les professeurs Cheynet de Beaupré, Labbée et Loiseau, le cadavre est assurément une « chose » mais une chose que chacun ressent le désir de qualifier ou de préciser. Ainsi, le professeur Labbee évoque-t-il l’hypothèse du cadavre en tant que « chose par anticipation » (cf. supra au § 770) qu’il qualifie même de « chose sacrée » (au § 778 notamment et dans plusieurs de ces célèbres écrits doctrinaux) alors que le professeur Cheynet de beaupré (au § 644 et s.) reconnaît l’existence d’une « chose corporelle » et que le professeur Loiseau retient, quant à lui, que le cadavre n’est ni sujet (cf. supra § 690) ni même objet de droit(s) (cf. § 691) mais plutôt une « chose objet de respect » (par exemple au § 687). Plusieurs auteurs, à l’instar de M. Brigant, semblent hésiter ou en tout cas témoigner de leur embarras et / ou de la difficulté d’une qualification juridique évidente. Ce dernier souligne alors l’ambiguïté du statut cadavérique en évoquant la protection pénale du « cadavre personnifié » (cf. supra au § 863 et s.) mais aussi celle du « cadavre réifié » (aux § 881 et s.) ! Dans l’introduction historique au présent Tome II, MM. Kermabon, Mynard & Pierchon (aux § 500 et s.) ont d’ailleurs bien rappelé qu’en droit romain, le cadavre était « plus » qu’une simple chose. Et si nous affirmons explicitement (aussi dans les propos introductifs supra au § 24 du professeur Touzeil-Divina) que nous rêvons d’une reconnaissance de la personnalité du cadavre, certains comme MM. Bioy et Fallon ont pu affirmer qu’il « convient de considérer que le cadavre reste une personne humaine, bien qu’il ait perdu le statut d’« être » humain » (cf. supra au § 702).

Partant, nous avons décidé, autour d’un chœur à deux voix – de répondre à nouveau à la question qui pourrait sembler éculée : Qu’est-ce qu’un cadavre en droit français ? Car, selon une tradition inspirée de la Rome antique, le Droit distingue, dans une opposition majeure, les personnes des choses. Notre législation et nos normes, aujourd’hui encore, traduisent cette opposition millénaire (que les juristes entretiennent depuis Tribunien, Gaius puis Justinien dans leurs Institutes du droit romain. Selon eux, et désormais selon la pensée classique juridique en effet, le Droit serait tout entier (sic) contenu dans l’étude des personnes, des biens (des choses) et des actions : Omne autem jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones[1]). En règle générale, cette classification ne pose aucune difficulté : les objets inanimés étant instinctivement des choses (des biens meubles (comme une table, un vélo ou une chaussette) ou immeubles (comme un terrain ou une maison), d’appropriation privées (comme un fauteuil) et / ou publiques (comme un rond-point)). De même, les êtres humains animés et « vivants », sont-ils tout aussi instinctivement ou naturellement des personnes.

Cadavres & Animaux. Deux hypothèses ont cependant beaucoup interrogé doctrine et législateur : les animaux et les corps d’êtres humains sans vie. S’agissant des animaux, à part pour quelques militants, la « chose » est entendue de façon assise et séculaire (art. 528 du Code civil reconnaissant l’animal comme un bien meuble, une chose animée) et la Présidence de la République l’a – du reste – confirmé récemment : il ne s’agit pas de personnes mais de choses singulières avec selon les branches du Droit (civil ou pénal notamment) davantage de répercussions juridiques quant au fait qu’il s’agit – sans être une personne pour autant – d’un être vivant à protéger plus encore qu’un être inanimé. Lorsque l’animal est mort, la qualification de chose demeure et pose encore moins de difficultés. S’agissant du cadavre des êtres humains, une controverse existe depuis longtemps et n’a, selon nous, jamais véritablement été tranchée. Pour certains, le cadavre est une personne (I), pour d’autres, il est une chose (II). Nous proposerons, quant à nous, une troisième voie (III) : celle d’une « autre chose » qui serait une « personne défunte » ou « personne décédée » répondant notamment à plusieurs des caractéristiques de la domanialité publique – sans être une chose appropriable pour autant – et tout en incarnant le souvenir et le reflet d’une ancienne « personne ».

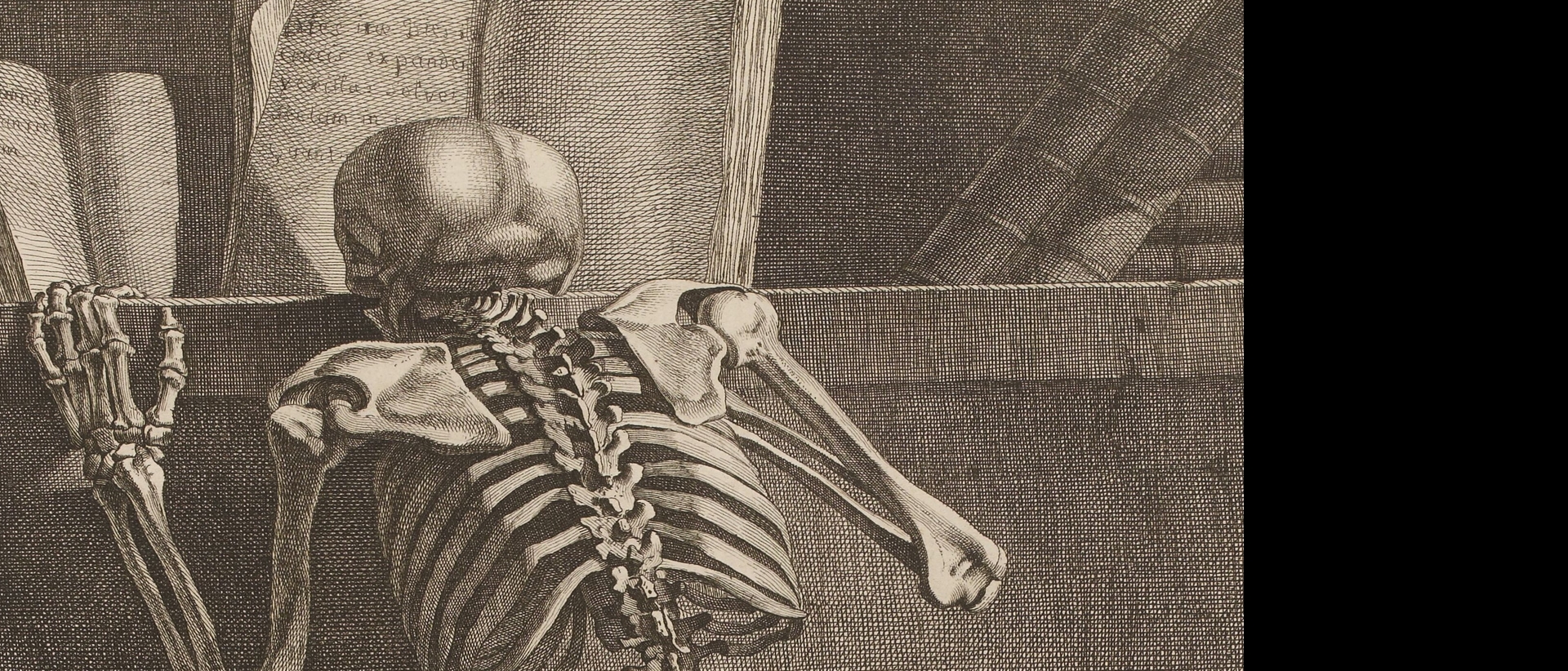

890. Rappel & hypothèse originelle : qu’est-ce qu’un cadavre ? Il s’agit des restes (tout ou partie(s) de la dépouille d’une personne décédée) et ce, jusqu’à ses ossements (même vieux) et ses cendres. Il est important de préciser ici qu’un cadavre de dix jours ou de mille ans est toujours un cadavre aux yeux de la Loi et ce même si un examen approfondi des situations de différents corps morts, tend à mettre en évidence une distinction pratique entre le cadavre récent et les restes humains anciens[2].

I. Le cadavre,

une personne,

un sujet ?

Qu’est-ce qu’un cadavre selon le ressenti de chacun ? Si l’on adopte une démarche chronologique et presque instinctive, on peut être amené à penser que le cadavre (qui est indubitablement avant la mort une personne et non une chose) demeure une personne car, malgré la transformation mortelle, l’enveloppe corporelle – même si elle n’est plus mue par une activité cérébrale[3] – est – avant le phénomène de putréfaction en tout cas – plus ou moins la même. Il ne viendrait en outre à personne ayant vu un proche mourir de le considérer, après le dernier souffle de vie, comme une chose à l’instar d’un bien mobilier. Seuls – peut-être – ceux qui ont eu l’idée si barbare à l’instar de l’officier Pecquel en 1793 près d’Angers, de faire tanner les peaux d’une trentaine d’hommes afin de les traiter à l’instar de cuirs pour en confectionner des objets – dont des reliures d’ouvrages[4] – peuvent être ainsi mus par des considérations de réification.

Le changement d’état n’implique pas nécessairement un changement juridique. En Droit, du reste, un changement d’état n’implique pas nécessairement un changement de statut ou de régime juridique. La voiture qui roule parfaitement, qui a cinq ans d’ancienneté ou qui n’est qu’une carcasse est toujours juridiquement un « véhicule terrestre à moteur » même si ledit moteur ne fonctionne pas et ne lui permet pas d’avancer.

Le Droit ne reflète pas nécessairement la réalité. Il est une fiction voulue par les hommes et décidée par eux. Le Droit, n’est en outre pas une science exacte mais une science humaine[5] ; qui plus est, bâtie sur des fictions[6]. Autant la médecine et la physique doivent – en tant que sciences et savoirs désirés exacts – décrire la réalité pour comprendre et prévoir d’autres réalités, autant le Droit n’a pas – nécessairement – cet objet. Ainsi, lorsqu’on opère la crémation d’un corps, la transformation des os en cendres s’impose-t-elle à chacun qu’on le veuille ou non. Cette réalité ne peut être contrée ou niée. En Droit, en revanche, lorsque l’on dit par exemple que l’État ou une société passe un contrat avec une personne privée, ce sont en réalité deux personnes privées physiquement qui vont passer une convention car l’État ou la société privée n’existent pas « réellement » ou « physiquement ». Ce sont des fictions et nous faisons comme si elles existaient ce qui leur permet de créer juridiquement des droits et des obligations. Il en fut du reste historiquement de même avec la conception de la « mort civile » qui touchait des êtes physiquement en vie. En conséquence, puisque le Droit ne traduit pas nécessairement la réalité matérielle, l’argument selon lequel le corps mort se transforme ne peut impliquer que la personne en vie devienne « nécessairement » une chose lorsqu’il n’y a plus de vie en lui.

L’absence de fatalité ou d’universalité de qualification juridique du cadavre. Il appartient aux juristes de décider et d’imaginer ce qu’ils entendront par « cadavre » et, en ce sens, le Droit demeure, selon la belle expression de Giraudoux[7] « la plus puissante des écoles de l’imagination » : soit il s’agira toujours d’une personne particulière (ce que nous croyons), soit la transformation sera telle qu’il y aura novation de la personne en autre « chose ». Majoritairement, redisons-le, le cadavre est alors a priori une « chose » en Droit mais la « chose » n’est peut-être pas si évidente. Permettons-nous de douter un peu :

L’exemple du « cadavre chaud » : il est éclairant car il vient montrer les limites juridiques de la classification habituelle ou majoritaire de cadavre comme chose. Si l’on retient en effet que la mort se définit juridiquement comme la cessation de l’activité cérébrale[8], on sait que cela implique – juridiquement – qu’un corps maintenu artificiellement en vie (pour des raisons scientifiques ou thérapeutiques) est considéré comme un « cadavre artificiel » ou « cadavre chaud » (par opposition au corps ou « cadavre froid »). Pourtant, concrètement, il y a toujours une forme de vie dans ce « cadavre chaud » maintenu artificiellement sous respirateur par exemple. Il y a même devant soi une personne physique tangible. Osera-t-on parler de « chose » la concernant alors que juridiquement telle est la qualification opportune ? Il nous semble en effet que parler de chose pour un être humain, même si celui-ci est diminué est une erreur fondamentale et un manque de respect manifeste non seulement envers la personne concrète envisagée ou qu’elle a été mais encore envers ce que la jurisprudence européenne puis française bien après Emmanuel Kant[9] a nommé la dignité de la personne humaine.

La vie humaine réduite à son cerveau ? D’aucuns estiment alors[10] que la mort cérébrale est la mort de la « personnalité humaine » ; la « vie humaine » étant réduite à « la vie du cerveau ». Nous ne souscrivons pas à cette réification humaine car elle est contradictoire avec plusieurs autres hypothèses dans lesquelles le Droit ne considère pas l’existence de choses mais bien celle de personnes. Ainsi, lorsqu’un enfant est jugé incapable ou non encore majeur, lorsqu’une personne âgée, malade, est dépendante ou qu’un adulte doit être placé sous tutelle ou curatelle parce qu’il ne peut plus assumer seul certaines fonctions ou actions, lui dénie-t-on pour autant sa personnalité humaine ? Non ! Lorsqu’un être humain est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté propre, lui dénie-t-on son identité, sa personnalité, celle-là même qui nous distingue des animaux et des choses ? Non !

Car même si la personnalité humaine se matérialise par l’expression d’une volonté propre, elle ne s’y réduit pas. L’activité cérébrale peut en effet ne pas ou ne plus s’extérioriser. Et il convient alors de protéger ceux qui ne peuvent plus manifester leurs volontés. Cette protection est assurée, par une application au corps mort, de la notion de dignité de la personne humaine (A), qui n’est pas sans soulever quelques difficultés (B).

A. L’extension de la dignité de la personne humaine au cadavre

Le cadavre, personne dont la dignité doit être protégée. C’est donc notamment la notion de dignité, telle que l’avait en partie conçue Emmanuel Kant, qui peut nous pousser à reconnaître en l’homme, par-delà la mort, une personne et non une chose. En effet, dans le Fondement de la métaphysique des mœurs, le philosophe et juriste explique que ce qui nous distingue en tant que personnes des animaux et des choses, c’est précisément la dignité qui nous est consubstantielle. C’est elle qui « implique que nous ne pouvons pas être complétement instrumentalisés, traités simplement comme des moyens au service des fins d’autrui »[11]. Cette notion de dignité, propre à l’Homme, implique que nous devons respecter les autres (vivants et morts), recevoir de leur part le même respect mais aussi – pourquoi pas – respecter sa propre dignité.

Le cadavre, personne (et non chose) selon certaines normes et jurisprudences. D’ailleurs, on trouve dans la législation et la jurisprudence nationales quelques signes positifs de ce maintien de la personnalité malgré la mort. Par exemple l’article L. 225-17, alinéa 1er du Code pénal punit d’une infraction toute atteinte à « l’intégrité du cadavre ». Or, cette protection pénale figure au chapitre des « atteintes aux personnes » et non des atteintes aux biens. Voilà concrètement un indice important à nos yeux. En outre, depuis le 01 mars 1994, l’infraction distingue l’atteinte à la chose mobilière « sépulture » de l’atteinte « corporelle » faite au cadavre (alors que le tout était auparavant amalgamé) ce qu’a confirmé et amplifié la Loi funéraire du 19 décembre 2008 en protégeant également les urnes funéraires et mêmes les cénotaphes et autres monuments à la mémoire des morts. Nous reviendrons du reste infra sur les signes de la qualification de personnalité dans les normes nationales et les jurisprudences lors de l’examen de notre proposition personnelle (cf. infra au § 919).

Dignité de la « personne » humaine. La jurisprudence appliquant cette disposition pénale et celles relatives à la manipulation (hors des cadres médicaux ou scientifiques autorisés) de cadavres, font également référence à la notion de « dignité de la personne » humaine. Cette notion apparaît alors comme un témoignage de ce que le cadavre pourrait encore être une personne et ne devrait pas – au nom du respect qu’on lui doit – être considéré comme une chose vulgaire. Nous croyons que l’on peut citer à cet égard les jurisprudences françaises ayant interdites la célèbre exposition « Our Body, à corps ouvert » dans laquelle – par la méthode de plastination du docteur Gunther Von Hagens – des cadavres étaient exposés dans des situations de la vie courante[12]. Outre la question qui pouvait se poser de l’origine – parfois douteuse – des corps exposés et du consentement qu’auraient donné les intéressés à être ainsi réifiés post-mortem, les juges ont insisté sur deux éléments pour fonder leur interdiction : le caractère non scientifique et non philanthropique de l’opération commerciale réalisée et l’invocation d’une atteinte à la « dignité de la personne humaine »[13].

Personne, déontologie médicale & Code civil. Ce « respect dû au corps humain » et donc à l’intégrité corporelle « ne cesse pas avec la mort » : c’est ce que rappellent l’article R. 4127-2 (alinéa 2) du Code de la santé publique, l’article 2 in fine du Code (interne à la profession) de déontologie médicale ainsi que l’article 16-1-1 du Code civil notamment depuis sa nouvelle rédaction issue de la Loi funéraire n°2008-1350 du 19 décembre 2008.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence ». Ici encore, nul n’est question de choses : mais bien de personnes. En outre l’argument selon lequel il ne peut s’agir d’une chose se retrouve également et paradoxalement à nouveau dans le Code civil. L’art. 16-1 alinéa 3 ne dispose-t-il pas que le corps, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial et donc d’une propriété ? Or, à part les personnes, rien n’échappe à l’appropriation fut-ce celle d’une propriété publique ou collective.

Droit à l’image de la personne décédée. Cette protection dont nous constatons bien qu’elle est relative à la « personne décédée » s’étend même aux restes du cadavre (ainsi pour ses cendres) et même à son image ce dont attestent plusieurs affaires médiatiques et juridictionnelles comme celles dites Mitterrand & Erignac. Dans la seconde[14], la photo de l’ancien préfet (représenté au sol assassiné dans les rues d’Ajaccio) a ainsi été considérée comme « portant atteinte à la dignité de la personne humaine » : « attendu que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence, au sens de l’article 09 du Code civil ; et attendu qu’ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio, la cour d’appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine ». Et cet exemple ne sanctionnait pas que les droits de la famille et des proches affectés mais bien la personne même de l’ancien préfet. Il en fut de même avec l’affaire de la photographie dite volée et présentant l’ancien président François Mitterrand sur son lit de mort[15] : ce fut alors l’atteinte à la vie privée tant de la personne morte que de celle de ses proches (sa famille (les vivants) qui fut invoquée. En 1977, dans l’affaire dite Jean Gabin, les juges du tribunal correctionnel puis ceux de la Cour d’appel de Paris avaient même considéré que « le droit au respect de la vie privée s’étend par-delà la mort à celui de la dépouille mortelle » puisque « les atteintes à la vie privée peuvent porter sur la fixation de l’image de toute personne, vivante ou morte »[16].

Il semblerait donc que par-delà la mort certains droits patrimoniaux comme celui de l’image et la question de l’atteinte à la vie privée (même remise en question par la jurisprudence Mitterrand) perdurent.

Dignité du cadavre non réifié même séculaire ? Outre l’exemple d’un droit à la vie privée ou à l’image des cadavres, on peut voir dans l’affaire dite des « têtes maories » (momifiées) et notamment dans celle remise par la Ville de Rouen à la Nouvelle Zélande une autre incarnation de cette « continuité » de la personnalité.

Normalement, en effet, ces éléments cadavériques, lorsqu’ils sont dans un musée français ou appartiennent à une personne publique sont considérés comme des biens (choses) appartenant au domaine public et sont conséquemment inaliénables (on ne peut donc ni les vendre ni les donner afin de les protéger). Seule une opération – lourde – de déclassement (ce qu’avait notamment accompli la Loi n° 2002-323 du 06 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud (affaire dite de la « Vénus Hottentote ») peut matérialiser la « sortie » de la domanialité publique.

En l’espèce normande, la ville de Rouen souhaitait redonner une de ces têtes momifiées et tatouées aux Néo-Zélandais mais le ministère de la Culture s’y opposait en arguant de l’inaliénabilité des biens culturels ce que confirma un premier jugement du Tribunal Administratif de Rouen[17]. En appel, la Ville soutint alors que : « le principe de la dignité de la personne humaine qui prolonge par-delà la mort les droits du défunt sur son corps s’oppose à ce que des éléments du corps humains puissent être classés comme des éléments des musées de France » mais la Cour administrative d’appel ne la suivit pas[18].

C’est finalement la Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections qui régla la question.

B. La dignité, source de difficultés autour du cadavre

Difficultés posées par la notion de « dignité de la personne humaine ». En Droit, la notion de « dignité de la personne humaine » a été reçue notamment de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales puis du droit de l’Union et a été intégrée par le juge administratif dans un célèbre arrêt de 1995[19] à propos de l’interdiction d’un spectacle de « lancers de nains ». Partant, s’il est évident que la dignité de la personne humaine fait désormais partie intégrante de l’ordre public (ce qu’a ravivé « l’affaire Dieudonne[20] » et les trois ordonnances successives du Conseil d’État des 09-10-11 janvier 2014) et peut à elle seule justifier une mesure de police, nous sommes convaincus que cela n’inclut heureusement pas (encore) la moralité publique. On retiendra alors que l’ordre public ne peut plus[21] « être défini comme purement matériel et extérieur » car il « couvre une conception de l’Homme que la société doit respecter, et les pouvoirs publics, faire respecter ». Les difficultés nées de cette notion viennent alors de ce que – parfois – la dignité de la personne humaine a été utilisée par les juges contre le consentement de personnes vivantes et en état de manifester sereinement leur volonté propre. On est ainsi très mal à l’aise avec la justification d’une dignité de la personne humaine invoquée contre des individus, malgré eux et ce, afin de les protéger coûte que coûte. Il en va ainsi de la désormais célèbre jurisprudence précitée Commune de Morsang-sur-Orge ou encore de ces tout aussi célèbres arrêts de la Cour de Strasbourg « protégeant » au nom de leur dignité des sadomasochistes ; le but étant « de préserver l’ordre et la décence publics comme de protéger le citoyen contre ce qui choque ou qui blesse », cette nécessité pouvant « s’étendre même à des actes accomplis d’un commun accord et en privé »[22]. Alors, au nom de la dignité de la personne humaine, le professeur Champeil-Desplats relève que « malgré le consentement des personnes majeures qui s’adonnent à de telles pratiques dans des lieux privés, certains juges sont convaincus qu’il faut les sanctionner, dès lors qu’indépendamment des dommages corporels subis, elles portent atteinte à la dignité »[23]. C’est alors l’hypothèse d’un glissement vers une acception « morale » de ce qui est digne ou non qui effraie car cette tendance moraliste est le creuset des subjectivités.

Expression(s) de volonté(s). Toutefois – précisément pour l’hypothèse que nous soulevons du cadavre –, il n’est pas a priori question d’agissements sur des êtres qui auraient revendiqué, au nom de leur liberté, une action donnée. Le cadavre ne pouvant parler, il semble effectivement opportun qu’une législation de protection condamne certaines actions effectuées contre lui. Alors, si la notion de dignité de la personne humaine nous semble peu opportune (et même dangereuse) lorsque peut s’exprimer le consentement de l’intéressé, elle nous semble ici invocable pour protéger la « personne décédée ». L’argument sera cependant plus délicat à utiliser lorsque, de son vivant, une personne a pu s’exprimer sans aucun doute possible sur une utilisation posthume de son corps (par exemple plastiné ou sublimé). Peut-on alors utiliser la notion de dignité de la personne humaine malgré la volonté exprimée ? On conçoit toute la difficulté qu’il y a à sonder la volonté de ceux qui ne peuvent plus l’exprimer ce qu’a récemment illustré l’affaire dite « Vincent Lambert[24] ». Une partie (dont les parents) de la famille d’un patient tétraplégique – placé dans un état dit pauci-relationnel et recevant une alimentation et une hydratation artificielles – s’était opposée le 13 janvier 2014 à la décision médicale prise le 11 janvier par un chef de service du Chu de Reims de mettre un terme à l’alimentation et à l’hydratation du patient ce qui aurait inévitablement conduit au décès de ce dernier (ce que d’aucuns nomment une euthanasie passive). Ni la famille du patient ni la communauté médicale ne soutenaient alors de position unanime et, surtout, le patient n’était pas placé dans une situation lui permettant de faire état de sa volonté. Alors, rappelant que la décision litigieuse était motivée par la volonté qu’aurait jadis exprimée le patient de ne « pas être maintenu en vie dans un état de grande dépendance » mais ce, sans désigner de personne de confiance ni rédiger de directives claires, le tribunal va retenir l’absence de « manifestation formelle d’une volonté expresse » et le fait que le patient aurait émis ce vœu hors contexte sans « être confronté aux conséquences immédiates de son souhait ». En outre, en l’absence d’un « code de communication » établi entre ce dernier et l’équipe médicale et la famille, il ne pouvait être fait état d’une manifestation contemporaine et expresse de volonté. Surtout, c’est la flamme de vie encore présente dans le corps du patient (en état de « conscience « minimale plus » (sic), impliquant la persistance d’une perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement ») qui a manifestement encouragé les magistrats à suivre la demande des requérants principaux. On peut alors considérer à l’aune de ces éléments que le cadavre est un sujet (et non un objet) de Droit objectif. Il ne peut seul revendiquer des droits subjectifs (ayant perdu toute manifestation de volonté) mais le Droit continue bien à s’appliquer à lui et il appartient – affirmons-nous – à la société et aux proches de faire appliquer et respecter ce(s) droit(s). Pourtant, la doctrine et les normes majoritairement retiennent la qualification de chose. Nous pensons quant à nous que cette réification, même dans l’hypothèse réactivée, d’une « chose sacrée » [25] fait partie de ce mouvement – humainement et psychologiquement compréhensible – de négation de la mort en l’enfermant – pour ne pas la regarder en face – derrière le concept plus facile car déshumanisant de « chose ».

Théories de la demi-personnalité. En doctrine, Demogue[26] reprenant Iehring avait affirmé au début du siècle dernier, partant du principe que le Droit prend aussi en considération les cadavres, que ces derniers ne pouvaient pas être des choses.

Gabriel Timbal a également parlé de « demi-personnalité »[27] car tous les attributs de la personnalité ne s’y retrouvaient pas (les cadavres n’étant pas sujets de droits patrimoniaux ce qui est effectivement indéniable). Pour fonder leur argumentation, le professeur Xavier Labbee, rappelle même que Gabriel Timbal s’appuyait notamment sur un arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 1860 dans lequel on peut lire que « le mot personne comprendrait les « vivants et les morts ; la Loi ne les distinguant pas »[28]. Cette théorie ne nous convainc cependant pas totalement car nous pensons qu’il faut ici trancher d’abord entre personnes et choses.

Législation funéraire & personnalité. D’autres éléments issus des normes relatives au service public extérieur des pompes funèbres[29] témoignent enfin et encore de cette « personnalité » du cadavre. Ainsi, on relèvera notamment que la Loi Sueur de 1993 complétée par la Loi funéraire du 19 décembre 2008 confirment ce caractère de respect dû à la personne. Outre les articles déjà cités, on rappellera ici que le droit à l’intégrité des sépultures et des corps qu’elles abritent dépassent le strict cadre de l’intégrité physique pour englober la mémoire de ce que la personne incarna de son vivant (ainsi à propos des tags antisémites lors de l’affaire dite du cimetière de Carpentras ; même sans atteinte physique aux cadavres). De même, on notera – au nom peut-être de la dignité de la personne humaine, qu’il est désormais interdit depuis 2008 aux art. L 2223-18-1 et s. du Cgct) de disperser où l’on le désire les cendres[30] d’un défunt. Même à domicile, il est interdit de conserver et donc de s’approprier une urne même si ce fut la volonté expresse et exprimée de la personne décédée. C’est également la notion de dignité qui interdit désormais de montrer un cadavre ou même un cercueil sur la voie publique[31] (ce qui implique, par décence décrétée, l’utilisation de corbillards ne laissant plus apparaître la mort incarnée) et c’est cette même dignité qui impose aux agents funéraires (qui ont l’obligation d’ôter tout appareil électronique de type pacemaker) de « recoudre » et de rendre le plus présentable possible les cadavres qu’ils ont à apprêter. Enfin – dans un domaine tout autre – ne permet-on pas, si leur volonté fut clairement exprimée et commencée à être exécutée, aux défunts d’affirmer des droits de filiation et même de se marier de façon posthume (cf. infra au § 907) ?

Comment concevoir cela pour des choses ?

II. Le cadavre,

une chose,

un objet ?

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu & Bouteille-Brigant Magali, « Du cadavre, autopsie d’un statut » in projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2014 ; art. 01.

La chose, bien que facilement appréhendable trouve beaucoup plus difficilement une définition précise. Le langage courant utilise en effet le mot chose dans des acceptions très différentes les unes des autres. Ainsi peut-ont parler des choses de la vie ou mettre les choses au clair…Comme le rappellent François Terre et Philippe Simler, la chose peut être entendue dans un sens large et comprendre « toutes les affaires qui adviennent dans le monde, les faits, les évènements ». Dans un sens plus strict, la chose peut s’entendre de ce qui est appréhendable, saisissable, ce qui est à portée de main[32].

Le Droit, pourtant attaché à la précision linguistique, ne définit pas strictement la catégorie de chose. Comme on le disait précédemment, le Droit classe l’ensemble des « objets » juridiques selon la division, éminemment binaire mais qui a le mérite de la simplicité, entre les personnes et les choses. Dans cette classification, la catégorie de personne est strictement définie, c’est une catégorie dite fermée. A l’inverse, la catégorie des choses est une catégorie à la fois ouverte et résiduelle : y rentrent toutes les « entités » qui ne peuvent intégrer la catégorie de personnes. Aussi est-ce avec beaucoup de facilité qu’après avoir dénoncé l’impossibilité de percevoir le cadavre et l’avoir en conséquence exclu de la catégorie de personne, que l’on peut le classer dans la catégorie très hétéroclite des choses, au même titre, que les meubles et les immeubles, que les animaux, par ailleurs eux aussi des meubles, ou encore que l’embryon animal ou humain.

La chose ou plus exactement les choses peuvent cependant être classées sous différentes catégories : les choses corporelles ou incorporelles, les choses de genre ou fongibles ou les choses certaines. Pour la simplicité de l’exposé nous préférerons envisager la situation selon une autre distinction : les choses et parmi elles, les biens, choses susceptibles d’appropriation. En effet, plusieurs arguments, évoqués à l’appui d’un courant doctrinal majoritaire, plaident en faveur de la qualification du cadavre ou de la dépouille mortelle parmi la catégorie des choses (A) mais plus encore, en faveur de la qualification juridique de choses susceptibles d’appropriation c’est-à-dire de biens (B).

A. Le cadavre : une chose

Le rattachement du cadavre à la catégorie des choses peut se manifester soit par une référence directe à une chose, soit, de manière plus subtile, en déniant au cadavre la qualification de personne, ce qui, dans le monde binaire du Droit, condamne le cadavre à reposer dans la catégorie omnivore et hétéroclite des choses.

La négation de la qualification de personne. Les arguments abondent pour dénier au cadavre la qualité de personne. En premier lieu, on peut évoquer l’impossibilité pour un cadavre d’hériter ou d’être légataire. A cet égard, la décision rendue par le Tribunal civil d’Orange le 30 décembre 1887 est révélatrice. En l’espèce, un individu, manifestement esseulé avait décidé de léguer sa propriété à sa propre dépouille. Ses héritiers obtinrent l’annulation de ce legs, le tribunal civil considérant que le bénéficiaire du legs était « dépourvu d’individualité réelle ou de personnalité civile ». En effet, selon les termes de l’article 725 du Code civil « pour succéder, il faut exister à l’ouverture de la succession, ou ayant déjà été conçu, naître viable ». C’est bien ici une inaptitude à recevoir des droits patrimoniaux qui est caractérisée, inaptitude contraire à l’essence même de la personnalité juridique.

Cadavre & mariage à titre posthume. De la même manière, il est en principe impossible de se marier à une personne décédée. Une précision mérite cependant ici d’être apportée. En effet, l’article 171 du Code civil énonce que « le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement ». Il est donc en théorie possible de se marier à un cadavre mais plusieurs remarques s’imposent ici. En premier lieu, il s’agit d’une situation très exceptionnelle qui nécessite l’accord du Président de la République et l’existence de motifs graves. En deuxième lieu, il s’agit ici de donner effet à un consentement déjà exprimé du vivant du défunt, mais pas dans les formes requises pour qu’il soit efficace. On se rapproche ici, nous semble-t-il, de la situation de cocontractants à une vente immobilière ayant passé un acte sous seing privé mais dont l’opposabilité aux tiers est subordonnée à la réitération par acte authentique et surtout à l’accomplissement des formalités de la publicité foncière. En dernier lieu, le mariage posthume n’est pas conçu pour reconnaître des droits au défunt mais pour protéger les intérêts des survivants, enfants, puis conjoint du défunt, ce dont atteste le contexte tragique de la reconnaissance de cette institution.

Cadavre & préjudice posthume. La négation de la qualité de personne et partant, le rattachement du cadavre à la catégorie des choses, s’opère également par le rejet du préjudice à titre posthume. Certaines décisions, rendues en matière de publication de l’image d’un défunt, avaient pourtant laissé entendre que ses proches pouvaient obtenir réparation tant de l’atteinte à leur vie privée que d’une atteinte à celle du défunt[33]. Ainsi, dans le cadre de l’affaire précitée de la publication de l’image de François Mitterrand sur son lit de mort, le Tgi de Paris a pu considérer qu’on ne pouvait soutenir que le droit au respect de la vie privée prenait fin à la date du décès[34]. Toutefois, la Cour de cassation est venue mettre un terme à ces hésitations. Dès 1999, elle affirme que le droit au respect de la vie privée disparaît avec le défunt et n’est donc pas transmis à ces héritiers[35]. Cette solution a, depuis, de nombreuses fois été réaffirmée et semble à ce jour acquise. Ainsi, les proches d’un défunt ne peuvent s’opposer à la reproduction de l’image d’un défunt que s’ils éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort.

La référence directe à le chose. Le rattachement du cadavre à la catégorie des choses peut également être plus direct, sous la plume du législateur lui-même ou sous celle de certains auteurs. Ainsi, l’article 434-7 du Code pénal prévoit, au titre des entraves à la saisine de la justice, que « le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédées des suites de violence » est puni de deux d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Or, l’article 321-1 du Code pénal définit le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ou le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Ainsi la définition du recel, et partant, du recel de cadavre fait une référence évidente à la chose ».

Le cadavre une chose « sacrée ». Par ailleurs, on retrouve également, sous la plume de certains auteurs, cette même référence à la chose. Ainsi, eu égard aux dispositions régissant le prélèvement d’organe(s), le professeur Xavier Labbee considère-t-il, à l’inverse mais selon la même logique qu’un courant qualifiant une prothèse de personne par destination, que « l’individu dont la volonté est apte à immobiliser par anticipation un objet mobilier, peut tout aussi bien mobiliser par anticipation. La dépouille serait un objet mobilier par anticipation »[36]. Toutefois, si le cadavre est une chose, « ce n’est pas une chose comme les autres et le droit exercé sur elle n’est peut-être pas le droit de propriété ». Le cadavre est une chose sacrée. Ainsi réactivant une catégorie existant depuis l’Antiquité, le professeur Labbee, à l’image d’autres auteurs[37], considère-t-il que ce caractère sacré justifierait que le cadavre soit hors du commerce, qu’il soit digne de respect et que son régime déroge au droit commun des biens.

B. Le cadavre : un bien

Plus encore qu’une chose, le cadavre est considéré comme un bien c’est-à-dire comme une chose appropriable. Ce rattachement du cadavre à la catégorie des biens se retrouve tant sous la plume du législateur que dans les décisions des juridictions.

Le rattachement législatif du cadavre à la catégorie des biens. Il est possible depuis la loi sur la liberté des funérailles, de faire don de son corps à la science. Un tel don est aujourd’hui organisé par l’article R. 2213-13 Cgct. Ainsi toute personne peut faire don de son corps à la science[38], à condition d’en avoir expressément manifesté la volonté de son vivant. Cette possibilité, dictée par des considérations purement altruistes ou plus vénales, ajoute une troisième destination au cadavre, à côté de l’inhumation et de la crémation. Cette troisième voie est qualifiée par le pouvoir réglementaire de « don ». Toutefois cette qualification n’est pas la plus adéquate. En effet, le don se définit comme « le contrat par lequel une personne transfère, immédiatement et irrévocablement, avec une intention libérale, la propriété d’un bien ou l’un de ses démembrements à une autre qui l’accepte sans contrepartie »[39]. Or le don est un contrat entre vif alors que le prétendu don du corps à la science est quant à lui une opération à cause de mort. Aussi la qualification de legs semble plus adaptée pour qualifier l’opération en question. Quoi qu’il en soit, et que l’on identifie un legs ou un don, l’opération suppose un transfert de propriété d’un bien, qui passe du patrimoine du testateur ou légataire. Or, on ne peut disposer que des choses dont on détient la propriété, et donc que de ses propres biens, ce qui implique de considérer le cadavre comme un bien. Dans un autre registre, la Cour de cassation a pu reconnaître la responsabilité d’un hôpital[40], du fait de l’état de décomposition d’un corps du fait de mauvaises conditions de conservation à la morgue, en sa qualité de dépositaire du corps. Or le dépôt, qui fait l’objet des articles 1921 et suivants du Code civil, peut être défini comme « l’acte par lequel un dépositaire est chargé par une autre, le déposant, de garder une chose qui lui est confiée et de la lui restituer à sa demande »[41]. Il en va de même de l’appartenance de certains cadavres ou restes humains au domaine public, appartenance rappelée par le législateur à l’occasion des affaires dites de la Vénus Hottentote et des têtes maories, réclamées respectivement par l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ainsi lorsque le peuple khoihhoi demande par l’intermédiaire de Nelson Mandela, la restitution des restes de Saartje Bartman, cette restitution est dans un premier temps refusée par les autorités françaises compétentes arguant de son appartenance au domaine public et l’inaliénabilité qui lui est attachée. Cette même raison est opposée à la décision (présentée supra au § 900) de restitution des têtes maories prise par la Ville de Rouen. Or l’un des trois critères de délimitation du domaine public est bien l’existence d’une propriété d’une personne publique. Même si cette dernière se distingue de la propriété entendue dans son sens civiliste, il s’agit bien ici d’appropriation si bien que les restes humains du domaine public doivent être considérés comme des biens, de nature mobilière.

Le rattachement jurisprudentiel du cadavre à la catégorie des biens. Enfin un certain nombre de décisions judiciaires viennent non seulement qualifier la personne de chose mais plus précisément de bien nécessairement de nature mobilière, eu égard à la possibilité, de déplacer des cadavres, possibilité exploitées par les tueurs soucieux de cacher leurs méfaits. Plus sérieusement, on peut faire état de plusieurs jurisprudences retenant plus ou moins explicitement la qualification de biens, et ceci que l’on considère le cadavre entier ou réduit en cendres. Ainsi, dans une affaire où pour remblayer une tombe, dans l’attente de l’édification d’un sarcophage commandé par le conjoint de la défunte enterré là, des employés municipaux profitant de la reprise de la tombe voisine, avait ramené avec la terre de remblai des restes de l’occupant voisin, le Tgi de Lille, pour faire droit à la demande de constat, à des fins d’inventaire de l’époux, affirme que « la dépouille mortelle fait l’objet d’un droit de copropriété familiale, inviolable et sacré »[42]. De même, ce même tribunal reconnaîtra qu’une exhumation suivie du placement des restes exhumés dans un ossuaire, opérée par erreur par les services municipaux constitue une voie de fait puisque la famille peut revendiquer sur la concession un droit de caractère patrimonial susceptible d’être protégé au même titre que la propriété[43]. Cette qualification de bien n’est pas propre au cadavre envisagé dans son intégralité. Elle a aussi été appliquée en matière d’urne cinéraire qui fait l’objet d’un droit de copropriété familiale inviolable et sacré[44], qui donne à la famille la qualité pour agir en justice pour faire reconnaître les atteintes portées à la dépouille ou à la sépulture.

Un rattachement battu en brèche. Si le tribunal de Grande Instance de Lille semble particulièrement enclin à reconnaître à la dépouille mortelle la qualification de chose et même de bien, force est de constater que des décisions plus récentes semblent plus réticentes à retenir cette qualification. C’est le cas notamment de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 janvier 2009[45]. Interrogée sur la possibilité d’engager la responsabilité de la fille d’une défunte dont le corps retrouvé plusieurs jours après son décès, pendant la canicule, avait occasionné des dommages à l’appartement situé sous celui de la personne décédée, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la Cour d’appel élude la question posée en ne retenant la responsabilité de la descendante que sur le fondement des troubles du voisinages, évitant ainsi de qualifier de manière trop directe le cadavre de chose. De manière encore plus évidente, les décisions rendues en matière de restitution de prélèvements issus d’autopsies judiciaires s’écartent encore plus de la qualification de biens. Ainsi, dans un arrêt rendu le 3 avril 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que « les prélèvements effectués aux fins d’analyse dans le cadre d’une procédure judiciaire, que ce soit sur une personne vivante ou sur une personne décédée, ne sont pas des objets de restitutions au sens de l’article 99 du Code de procédure pénale »[46]. De manière encore plus nette, la Cour de Cassation considère en 2010, que « les prélèvements faits sur le corps humains à des fins médico-légales pour les nécessité d’une enquête ou d’une information qui ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial aux termes de l’article 16-1 du Code civil ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 41-4 du Code de procédure pénale »[47]. Aussi, même s’il semble aujourd’hui acquis que le cadavre est une chose, cette qualification est loin d’être dépourvue d’ambiguïté, ce qui justifie à nos yeux la recherche d’une qualification plus adéquate.

III. Le cadavre,

une « personne défunte »

ou « personne décédée »

(proposition Touzeil / Bouteille)

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu & Bouteille-Brigant Magali, « Du cadavre, autopsie d’un statut » in projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2014 ; art. 01.

Si des arguments plaident en faveur de la qualification de « choses », tout comme d’autres plaident plutôt en faveur de la qualification de « personnes », il apparaît pourtant qu’aucune qualification ne se montre pleinement satisfaisante et l’une comme l’autre prête aisément le flan à la critique, si bien que c’est une qualification nouvelle qui devra être proposée (B), qualification qui tentera de gommer les inconvénients inhérents à chacune des qualifications tout en en préservant les avantages respectifs (A).

A. Des qualifications éprouvées :

une personne & une chose

Chacune des qualifications présentent à la fois des avantages et des inconvénients que nous envisagerons successivement.

Appréciation de la qualification de « personne ». Il est indéniable que la qualification de personne présente des avantages certains. En particulier, elle permet de justifier que le respect dû à l’individu doit se poursuivre après la mort. Cette idée à le mérite de correspondre au ressenti des proches du défunt (cf. supra § 891), lesquels continuent d’honorer la dépouille et ne peuvent se résoudre à la considérer comme une chose. La qualification de personne permet aussi une application continue de la notion et du principe de dignité de la personne humaine, qui interdit notamment les utilisations discrétionnaires et attentatoires aux cadavres tels que le viol[48] ou la nécrophilie, qui sont sanctionnées, en tant qu’atteintes à l’intégrité du cadavre, dans le livre II du Code pénal relatif aux crimes et délits… contre les « personnes » mais aussi dans son chapitre V consacré aux atteintes à la « dignité de la personne ». C’est alors encore une fois la dignité qui régit les utilisations scientifiques du cadavre ou encore qui interdit les utilisations artistiques, telles qu’on a pu les rencontrer dans l’exposition anatomique Our Body.

Pour séduisante qu’elle soit, la qualification de personne comporte son lot d’inconvénients et notamment, les droits attachés à cette notion. En effet, le cadavre ne pouvant faire état d’aucune volonté, il n’est pas en mesure d’exercer comme acteur ou sujet des droits, ce qui créerait un hiatus entre le fait et le Droit.

Appréciation de la qualification de « chose ». La qualification de chose est commode à plus d’un titre. En premier lieu, elle autorise une plus grande liberté quant à l’exploitation du cadavre, notamment à des fins judiciaires ou scientifiques. A ce titre, elle autorise non seulement une exploitation de la dépouille mortelle à des fins de recherche(s) mais également à des fins historiques ou culturelles. Que deviendrait en effet la paléoanthropologie sans cette liberté, consécutive à la réification des restes humains ? Par ailleurs, considérer le cadavre comme une chose permet une plus grande adéquation entre le fait et le Droit, puisque le cadavre n’est plus, par la nature même des choses, capable d’exprimer une volonté. Il suffit pour s’en convaincre de constater les difficultés éprouvées par les professionnels pour rechercher les prétendues volontés du défunt lorsque ces dernières n’ont pas été exprimées expressément.

A l’inverse, il va de soi que la réification de la dépouille mortelle s’accompagne d’une tentation d’excès plus importants comme cela a pu être le cas par le passé, notamment sous le tristement célèbre scalpel du docteur Milhaud[49], ou encore sous les projecteurs du docteur Van Hagens[50], excès dont le risque nécessite la recherche d’un encadrement juridique adapté, et parfois complexe. Par ailleurs, à l’inverse de la qualification de personne, il est indéniable que considérer une personne décédée comme une chose ne correspond probablement pas à la perception de chacun qui, d’une part, aura du mal à considérer un proche venant de décéder comme une chose, et qui d’autre part, ne peut s’imaginer lui-même comme une chose future. Certes, la personne décédée n’est plus actrice et sujet actif de droit comme celle qui fut vivante mais elle en est encore l’objet et parfois même le sujet passif. Il apparaît en tout état de cause que ni l’une ni l’autre des qualifications envisagées n’est pleinement satisfaisante et ne remporte une adhésion inconditionnelle. C’est la raison pour laquelle le renouvellement de la qualification du cadavre nous semble s’imposer.

B. Une qualification renouvelée :

une « personne défunte / décédée »

Réfutation de la doctrine des « choses sacrées ». La recherche d’une qualification plus adéquate aux spécificités de la dépouille mortelle ouvre plusieurs possibilités. En premier lieu, on pourrait, comme c’est admis dans la doctrine majoritaire, maintenir la qualification de chose tout en la précisant. C’est dans cette voie que ce sont engagés un certain nombre d’éminents auteurs, au premier rang desquels le professeur Labbee et Mme Popu, lesquels, en réactivant la catégorie juridique des « choses sacrées », créent au sein même de la catégorie des choses, une sous-catégorie, interdisant toute appropriation du cadavre. Cette approche a des vertus pédagogiques indéniables et a le mérite d’imprimer au cadavre une dimension particulière, attachée à sa sacralité. Toutefois, elle ne correspond pas à la perception générale et a pour inconvénient majeur d’ajouter dans la catégorie déjà très hétérogène, parce qu’omnivore, des choses, une sous-catégorie aux contours mal définis puisque les caractéristiques et critères des objets dits « sacrés » ne sont pas eux même déterminés avec précisions.

Par ailleurs, n’y a-t-il pas quelque paradoxe à donner effet à la sacralité dans un Etat constitutionnellement laïc ? Ce n’est donc pas dans cette voie que nous nous engagerons.

Réfutation de la doctrine des « centres d’intérêts ». Une autre possibilité serait alors de créer une troisième catégorie, à côté de celle des personnes et des choses. Plusieurs auteurs s’y sont essayés et notamment le professeur Farjat qui, en 2002, proposait d’introduire entre les personnes et les choses, la catégorie des « centres d’intérêts »[51], catégorie intermédiaire permettant de « faciliter la résolution d’un certain nombre de contradiction » et « des avancées de notre système juridique ». Cette catégorie inclurait, à côté du cadavre, un certain nombre d’entités ne possédant pas la personnalité juridique mais ne pouvant se réduire à une chose, telles que la famille, le groupe de société, l’entreprise, la nature, l’embryon… Là encore, l’idée est séduisante, en ce qu’elle formalise la non adéquation entre la dépouille mortelle et la catégorie des choses ou la catégorie des personnes, sans pour autant créer une catégorie réduite à la seule entité de cadavre. En revanche, elle a pour inconvénient non négligeable de remettre en cause une distinction pluri-millénaire, et sur un plan encore plus pragmatique, de nécessiter une refonte importante d’un très grand nombre d’articles. En outre, son caractère encore imprécis peut donner l’impression d’une catégorie « fourre-tout » à l’instar de celle « d’institution » autrefois défendue par le doyen Hauriou[52].

Aussi, adopterons-nous une troisième voie, dont l’objectif est d’affirmer que la mort traduit simplement un changement interne indéniable et non un changement de nature, ce changement nous conduisant à développer l’hypothèse d’une sous-catégorie à la catégorie des personnes : celle des « personnes défuntes » ou « personnes décédées ».

Cette hypothèse n’entend pas révolutionner la summa divisio (contrairement à ce que d’aucuns pourraient craindre ou croire en doctrine) elle va juste, selon nous, rapprocher le fait du Droit et prendre acte de ce que le cadavre – de par son état – ne peut pas être considéré comme une chose ce que certaines jurisprudences et normes traduisent déjà.

Traces de plus en plus explicites de la personnalité des cadavres en Droit. Même si la doctrine s’obstine très majoritairement à considérer le cadavre en qualité de chose, le Législateur et les juges (constitutionnel, civil, pénal, social & administratif) n’hésitent plus, quant à eux, à employer des expressions relatives à la personnalité et notamment les qualificatifs de « personnes défuntes » et de « personnes décédées ».

« Personnes décédées ». C’est en ce sens, en 1817 déjà qu’était rédigé l’avis de délégation de service des pompes funèbres reproduit in extenso au Tome I du présent Traité (§ 72 in fine). Plus récemment, c’est également l’expression que l’on peut lire dans la décision n°2012-288 Qpc du Conseil Constitutionnel en date du 17 janvier 2013, Consorts M. (cons. 06) ou dans celle, n°2012-652 DC, du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité. Au Conseil d’Etat, on relèvera également l’emploi contemporain de l’expression de « personnes décédées » avec l’arrêt du 30 juillet 2014 (req. n°362162) à propos de la vaccination obligatoire des personnels exposés aux « corps des personnes décédées » ou avec celui (de section) du 08 juin 2009 (req. n° 321911, publié au Rec. Lebon) opposant, d’une part, les personnes vivantes et habitant un logement à celles « décédées ». La Cour de Cassation, dans toutes ses chambres, pratique également l’expression ici examinée. Ainsi, pourra-t-on relever les trois arrêts suivants : Cass., Soc., 09 juillet 2014 (aff. 12-20.377) à propos d’un pourvoi dirigé contre une « personne décédée » ; Cass., crim., 10 avril 2013 (aff. 12-81998) évoquant l’hypothèse du « préjudice d’une personne décédée » et Cass., 1e civ., 28 mai 2014 (aff. 13-15116) s’agissant d’un « mensonge » comme « aller dire bonjour à une personne décédée ». Le législateur, quant à lui et notamment dans le Code général des collectivités territoriales à plusieurs reprises, recourt également à l’expression de « personnes décédées ». Citons ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, l’art. L. 1127-2 du Code général de la propriété des personnes publiques[53] ou encore l’art. L. 2542-10 Cgct[54].

« Personnes défuntes ». On pourra, certes avec moins d’occurrences, dresser le même type de relevé (en jurisprudence(s) et dans les normes législatives et réglementaires) s’agissant de l’emploi de l’expression de « personnes défuntes » que l’on retrouve notamment à l’art. R. 2213-40 Cgct (« toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ») ou encore à l’art. R. 363-27 du Code des communes devenu l’art. R. 2213-26 Cgct : « Si la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’article R. 2213-2-1 », elle sera placée en cercueil hermétique. Il n’est alors évidemment – y compris pour le Législateur – pas question de mentionner une « chose ». C’est véritablement la doctrine – et elle seule – qui s’emploie à cette qualification explicite. La jurisprudence, quant à elle, administrative comme judiciaire[55], n’est pas hostile à la mention de la personnalité des défunts. Ces multiples exemples prétoriens et normatifs se conjuguent aussi, évidemment, à travers ce célèbre arrêt Milhaud[56] du Conseil d’Etat qui osa affirmer que le patient, une fois décédé, devait demeurer « une personne humaine » aux yeux de la communauté médicale.

De fait, n’est-il pas choquant « simplement » pour la doctrine (car cela ne le semble pas véritablement pour les juges et la Loi) de considérer que la « personne » « défunte ou décédée » est bien une « personne » ? Imaginerait-on sincèrement un texte normatif édictant : « les personnes décédées sont des choses » ? Le Législateur n’a pourtant pas hésité à qualifier les animaux de « biens meubles » à l’art. 528 du Code civil mais il n’existe, parallèlement, aucune formulation assimilant explicitement les défunts aux choses.

Oser la « personnalité » ? Plusieurs auteurs ont déjà perçu l’intérêt (outre l’aspect moral ou éthique) qu’il y aurait à matérialiser la reconnaissance d’une forme de personnalité. C’est ainsi le cas de Mme Defains[57] qui relève qu’une telle qualification (à propos de laquelle elle préfère celle d’une « demi-personnalité « temporaire » (sic) ») « permettrait de garantir le droit au respect et à l’intégrité de la dépouille ainsi que le droit à une sépulture et à reposer en paix sans que cela soit conditionné par la volonté explicite de proches ». On retrouve ici l’influence à peine dissimulée d’un Demogue ou d’un Timbal. En Droit et en faits, plusieurs éléments nous engagent sur le terrain de cette « personnification ». D’abord, rappelons que la dernière Loi funéraire n°2008-1350 du 19 décembre 2008 en statuant sur les cendres et en rendant ces dernières insusceptibles d’appropriation privée est évidemment un témoignage de ce que les restes humains, même après crémation, demeurent rattachés à la notion même de personnalité et à la dignité qui en résulte (il ne s’agit alors et donc plus d’un bien susceptible d’indivision). La notion même (de plus en plus sollicitée et employée) de « dignité de la personne humaine » y incite naturellement (que l’on songe par exemple à la rédaction positive et précitée de l’art. 16-1-1 Code civil). A ce dernier égard, comment la doctrine peut-elle sans schizophrénie requérir l’application de cette notion de dignité tout en refusant la personnalité ?

La dignité est celle de la personne humaine et non de la chose humaine !

Une précision s’impose toutefois quant à la catégorie de « personne(s) » dans laquelle nous proposons de reconnaître la sous-catégorie des personnes défuntes et / ou décédées[58]. La personne décédée et / ou défunte ne peut en effet être titulaire de droit(s) : son inscription dans la catégorie des éléments dôtés de la personnalité juridique est donc a priori impossible. En revanche, si l’on envisage, la catégorie des personnes non seulement comme les personnes juridiques mais encore comme une catégorie plus large de « personnes humaines », l’inscription des défunts dans cet ensemble devient parfaitement envisageable et permet, seule, de comprendre l’application aux défunts de la dignité de la personne humaine. Ainsi, c’est la catégorie des personnes toute entière qu’il faudrait repenser ou réinventer et nous militons en ce sens. Alors que jusqu’à maintenant, on ne distinguait, au sein des personnes (juridiques) que les personnes physiques et les personnes morales, on devrait sinon pourrait, dans la catégorie – à rénover – des personnes distinguer – d’une part – les personnes humaines, qui réuniraient les personnes défuntes et / ou décédées mais aussi les personnes physiques et juridiques (sujets de droit en vie) et – d’autre part – les personnes morales. Cette nouvelle façon d’envisager les personnes permettrait non seulement de trouver une place, à nos yeux, satisfaisantes, aux défunts, mais aussi d’expliquer les différences de régimes entre les personnes morales (fictives) et les personnes vivantes.

Le Droit n’est pas immuable : franchir le Rubicon doctrinal ? En outre, l’argument selon lequel cette novation (faire du cadavre une personne et non une chose) ne peut se faire parce que le Droit ne l’a jamais considéré ainsi ne tient pas un instant. Le Droit est effectivement créé pour accompagner la société non pour la figer de manière absolue. Le Droit a ainsi longtemps permis l’esclavage ; doit-on sous ce prétexte historique le rétablir et considérer certains frères comme des « choses » parce qu’il en a été ainsi pendant des siècles ? Les cadavres ont ainsi longtemps été identifiés à l’instar de choses, mais rien n’empêche qu’il en soit désormais autrement.

Chacun consent en outre (y compris les partisans les plus convaincus de la nature de « chose ») qu’il ne s’agit pas[59], a minima, d’une « chose ordinaire ». Tous ressentent alors le besoin de la qualifier d’exceptionnelle sinon de « sacrée[60] » comme pour lui ôter cette caractéristique de réification qui, instinctivement, nous déplaît à tous. Notre proposition consiste alors à franchir le Rubicon doctrinal en osant dire (ou redire et plutôt transformer après Timbal et d’autres) que le cadavre n’est pas et ne doit plus être une simple chose mais bien une personne. Cette proposition est conséquemment bien loin d’être chimérique : nous demandons simplement à appeler « personnes défuntes » ou « personnes décédées » les personnes qui le sont !

Une « personnalité » des cadavres pour les protéger. Ce qui nous pousse notamment à la reconnaissance de la personnalité est une raison simple et elle est la même que celle qui consiste à offrir aux mineurs et aux incapables un état particulier : la protection des plus faibles. Une protection juridique et étatique que même un libéral comme John Stuart Mill avait comprise lorsqu’il expliquait que la seule raison légitime au nom de laquelle l’Etat « peut user de la force contre un de ses membres, contre sa volonté, est d’empêcher que du mal soit fait à autrui »[61]. On protège bien les enfants et les incapables comme des « personnes particulières » nous proposons simplement de faire de même pour les personnes mortes en insistant sur le fait qu’elles sont toujours « personnes » et qu’on leur doit en ce sens le respect dû à nos semblables et non celui simplement dû aux choses.

La Proposition « Touzeil-Bouteille ». Notre proposition concrète peut alors se résumer ainsi : il nous semble que les cadavres doivent non seulement être considérés, en Droit, à l’instar de « personnes » que l’on qualifierait désormais de « personnes défuntes » ou « personnes décédées » mais encore qu’il faille leur appliquer un régime juridique conséquent de protection, régime semblable – en partie – à celui qui permet de garantir la domanialité publique. N’étant[62] cependant pas des « co-législateurs » à l’instar des parlementaires et du gouvernement, nous n’avons sciemment pas désiré rédiger un projet de Loi « clef(s) en main(s) » mais seulement ouvrir un ou plusieurs débats à l’aide de suggestions rédigées en positions, en énoncés voire en aphorismes. Très concrètement, nous proposons de retenir les premières ébauches de formulation(s) suivantes :

« Lorsque la fin de l’activité cérébrale est constatée, tout être humain est considéré comme une personne défunte » ou « personne décédée ».

« La Nation est la gardienne des personnes défuntes » ou « personnes décédées ».

« En conséquence, l’État assume la protection due à la dignité des personnes et en garantit l’inviolabilité, l’intangibilité et l’imprescriptibilité ».

Personnalité & protection propre à la domanialité publique : un paradoxe ? Afin de protéger au mieux les cadavres, nous proposons la reconnaissance d’une personnalité privée et l’application d’une protection comparable à celle offerte à la domanialité publique[63] mais ce, sans pour autant reconnaître – au nom précisément de la personnalité – de droit de propriété et donc sans assimiler un instant le cadavre à un bien public. Sans même s’entendre en effet sur la qualification de personnalité, nous pourrons, croyons-nous, emporter davantage de conviction(s) quant au régime qu’il conviendrait, selon nous, d’offrir aux « personnes défuntes » : celui dont bénéficie la domanialité publique et notamment[64] la règle que nous nommons, après le doyen Foucart[65], celle des « trois i » : « intangibilité, inviolabilité et imprescriptibilité ».

En effet, en admettant à regret(s) que la « personne défunte » ne puisse être reconnue comme telle mais continue à être majoritairement qualifiée de « chose », qui en serait le propriétaire ? Personne ? Tout le monde ? Dans ces hypothèses, on devrait assurément appliquer la protection due à la domanialité publique.

Déjà certains restes dont l’importance historique ou muséale s’est manifestée bénéficient de cette protection des « 3 i », même s’ils sont – à ce jour – encore considérés comme des « biens » (voyez, supra, l’hypothèse rappelée des têtes maories). Toutefois, nous pensons que plutôt que d’un droit patrimonial de propriété il s’agit davantage en l’occurrence d’un « droit de garde » ce qui semble aussi l’opinion du Président Jacques Lepers (alors commissaire du gouvernement) dans ses très belles conclusions[66] sur ladite affaire des têtes maories : « nous pensons que le patrimoine dont il est ici question dépasse l’appropriation. Dans cette logique, la propriété n’est plus un droit mais une charge, celle d’administrer, d’assurer la garde et la sauvegarde des composantes du patrimoine ».

La protection des « 3 i » dans l’espace géographique abritant les cadavres. Nous pensons qu’un autre argument – pratique – milite en faveur de la reconnaissance d’une application des règles de protections de la domanialité publique sans pour autant impliquer la reconnaissance de biens.

En effet, parce que les cadavres et autres restes humains se trouvent déjà dans les lieux géographiques où s’appliquent les règles de la domanialité publique, nous estimons qu’il serait simple et logique de les faire bénéficier du même régime juridique (et notamment de la règle précitée des « 3 i »). En France, rappelle en ce sens M. Esquerre[67], « les restes humains sont interdits de présence dans l’espace privé. Sauf dérogation, ils n’ont droit de séjour que dans l’espace public ». Il n’est alors pas inconcevable de leur conférer la protection propre à la domanialité publique puisque, de facto et de jure, ils s’y trouvent comme englobés sans pour autant être considérés comme des biens.

La « garde » mobilisée (sans référence à la propriété). A cette fin nous proposons donc de mobiliser la notion juridique de « garde » qui n’est pas une notion consubstantielle à celle d’une propriété (privée ou publique). L’idée sous-jacente est alors qu’une fois mort, le corps n’appartient à personne, ni au défunt, ni à la famille, ni à l’Etat, mais est placé sous la garde (en l’occurrence de la Nation) : ce faisant, il serait sous la surveillance de tous. Des exemples historiques permettent de mettre en évidence cette notion de garde, qui peut être détachée de toute idée de propriété. Ainsi, les choses sacrées ou considérées comme réservées au Divin étaient-elles autrefois insusceptibles d’appropriation. Par ailleurs, avant même les théories de la domanialité publique de Proudhon et de Foucart[68], le Domaine de la Couronne était, de façon à le soustraire à l’arbitraire du Roi, placé sous la seule « garde » du Roi, qui, sans en être propriétaire, ne pouvait l’aliéner. Sous l’Ancien Régime ainsi, il existait ce que nous savons notamment grâce aux travaux de Pelloux[69] ou plus récemment de MM. Mestre, Gilbert, Leyte et de madame Rousselet, une théorie ou plutôt des éléments théoriques relatifs à la domanialité publique. On cite alors fréquemment, en ce sens, l’Edit de Moulins (1566) statuant sur le caractère proclamé inaliénable du domaine royal (ou de la Couronne) ou bien les travaux doctrinaux généraux de Domat ou de Loyseau ou ceux, plus spécialisés, de Choppin, de Lefevre de la Planche ou encore de Lorry. Chez ces auteurs, en effet, l’idée de distinguer les domaines privés d’un domaine public était déjà inhérente[70] et la notion de garde, ainsi que le rappelle récemment M. Gilbert dans ses travaux de doctorat, y était prépondérante[71]. Certes, pour des raisons financières le plus souvent, le Roi ne respectait pas toujours le régime domanial spécial et, notamment, la règle de l’inaliénabilité qu’on lui rappelait mais cette idée d’une « garde » était manifeste.

Avec la période postrévolutionnaire, le doyen Proudhon[72], de même, par son refus de reconnaître l’existence d’une propriété publique, a pu expliquer – sollicitant à nouveau la notion de garde – que, selon lui, l’Etat ne pouvait être que le « gardien » (et non le propriétaire) du domaine public et de ce qui s’y trouvait et ce, sans que ces derniers éléments puissent être qualifiés ou qualifiables de biens appropriables. En effet, ainsi que l’a particulièrement bien démontré le professeur Yolka[73], la thèse proudhonienne est avant tout « antipropriétariste » et tout dépend, selon nous, de ce premier postulat. Ce n’est alors certainement pas un pur hasard si le cousin du doyen de Dijon, Pierre-Joseph Proudhon, a développé, dans la même famille, une autre théorie totalement opposée à celle du juriste[74]. C’est donc la peur quasi viscérale qu’avait ressentie le doyen Proudhon d’imaginer le droit de propriété détruit qui l’avait engagé à construire une théorie refusant toute appropriation publique, dans le seul but de protéger la propriété privée. Quoi qu’il en soit, même si Proudhon sollicita la notion de garde dans une optique différente de la nôtre, les deux raisonnements – comme celui d’Ancien Régime – convergent sur un point : l’absence d’une automaticité entre garde et propriété(s). De la même manière, en droit privé positif, si le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, cette présomption est réfragable le gardien n’étant donc pas nécessairement le propriétaire. Par ailleurs, en droit de la famille de même, la garde d’un enfant, qui représente la prise en charge quotidienne de l’enfant, ne s’apparente en aucune façon à l’un des attributs de la propriété[75]. Enfin, lorsqu’une personne meurt et qu’il existe une difficulté médico-légale, on dit que « le corps reste à la disposition du parquet ». Il est effectivement rappelé qu’en cas d’obstacle médico-légal, le corps est réputé « à disposition de la Justice » qui en assure la garde par l’intermédiaire du Parquet ou du juge d’instruction en charge de l’enquête éventuelle ; il est alors impossible de « disposer » autrement du corps (art. 74 et 81 notamment du code de procédure pénale) ; voilà bien un autre exemple de cette « garde » par les dépositaires de l’intérêt général.

La Nation sollicitée. En droit public, le concept même de Nation[76] ne plaide-t-il pas également en faveur d’une forme de reconnaissance de la personnalité ? En effet[77], qu’il s’agisse de la conception autrefois religieuse d’une « communauté formée des vivants et des morts » ou plus contemporaine, laïcisée, et positive de Nation, l’idée demeure identique : celle d’un ensemble comprenant en son sein non seulement les hommes et les femmes du présent mais aussi ceux, défunts, du passé et ceux à venir. En ce sens, toujours, les personnes défuntes appartiennent bien au même ensemble, à la même « communauté » que nous. C’est une conception que retenait du reste déjà la Cour de Cassation sous le Second Empire, dans un arrêt précité du 24 mai 1860[78] où le terme de personne renvoie aux « vivants et [aux] morts ; la Loi ne les distinguant pas ».

Au nom de la dignité. Notre proposition, cela dit, a pour principal intérêt, croyons-nous, de rendre compatible avec la réalité les dispositions de l’actuel article 16-1 du Code civil et de justifier l’application de la dignité de la personne humaine et la protection qui lui est attachée aux « personnes défuntes », en éludant ainsi les difficultés liées à la réification du cadavre. Certes, la réification du cadavre a un aspect fort « pratique » mais elle ne permet pas ou plus de répondre aux véritables questions et de considérer avec respect les restes de celles et de ceux qui furent nos contemporains. La proposition « Touzeil-Bouteille » permet également une meilleure adéquation entre le ressenti de chacun à la mort d’un proche et le Droit applicable. Enfin, elle permettra de donner un cadre plus précis aux différentes utilisations (notamment médicales) du cadavre, qui pourra bénéficier – sans devoir contorsionner les notions – de la dignité appliquée à la personnalité juridique. A titre d’exemple, les difficultés soulevées par la volonté de restitution des têtes maories, devraient à l’aune de cette proposition, être évitées dans la mesure où l’on ne saurait, en considérant les restes humains comme des « personnes défuntes », opposer à la demande de restitution le principe d’inaliénabilité du domaine public dans la mesure où la personne n’est pas un bien du domaine public mais seulement, selon nous, sous la garde de la Nation.

Spécificités médicales & scientifiques ? Nous concevons, cela étant, que deux situations au moins mériteraient des statuts particuliers voire des exceptions : les hypothèses médicale et scientifique (recherches) : que faire en effet des momies et autres restes humains conservés et exposés dans les musées ? Comment permettre aux médecins de conserver par exemple des prélèvements opérés à des fins judiciaires mais pour des utilisations scientifiques postérieures (il y a en la matière manifestement un vide juridique) ? Que faire des « pièces anatomiques, organes ou membres aisément (ou non) identifiables » ? Comment notamment les incinérer et dans quels lieux (il nous semblerait par exemple opportun qu’ils ne soient plus incinérés (ce qui est majoritairement le cas pour les éléments non identifiables) dans des usines d’ordures ménagères … ?

On le voit, notre proposition n’est encore qu’une ébauche et elle soulève, sciemment, de nombreuses interrogations qu’il conviendra d’affronter. Déjà, cependant, et ainsi que nous l’avons développé précédemment aux côtés du professeur Rouge-Maillard (aux § 755 & 764 et s. du présent Traité), nous pensons qu’il serait important et opportun d’affirmer – au moins – les premiers éléments suivants :

« La conservation des restes humains ne devrait se justifier que dans la perspective, là encore, d’un protocole de recherche validé par l’autorité ainsi instituée ».

« Les prélèvements biologiques réalisés à des fins médico-légales peuvent être utilisés à des fins scientifiques, dès lors qu’ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et sous réserve de l’absence d’opposition par le défunt, recherchée auprès des proches dument informés, et sous réserve de l’existence d’un protocole de recherche valide ».

Le docteur Charlier dans ses développements précédents (notamment dans sa proposition normative énoncée aux § 536 et s. (spécialement aux § 539 et s.)) semble en partie en accord avec nous ce qui nous pousse à recommander et à engager une discussion interdisciplinaire sur ces questions.

Osons & Proposons. Osons regarder en face cette Mort et ces cadavres que d’aucuns refusent encore d’affronter. Appelons ensemble « personnes » et non « choses » ces anciens frères et ces sœurs qui furent nos contemporains et refusons, pensons-nous, de continuer à nous voiler la face et les esprits telles ces statues endeuillées, noyées dans leurs chagrins et couvertes du voile de deuil.

Osons regarder en face comme déjà, mais avec d’autres conséquences pour et selon lui, nous y incite Bossuet[79] :

« Me sera-t-il permis aujourd’hui d’ouvrir un tombeau devant la Cour, et des yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funèbre ? Je ne pense pas, messieurs, que des chrétiens doivent refuser d’assister à ce spectacle (…) ».

« C’est nous, mortels misérables, qui refusons de voir ce triste spectacle, comme la conviction de nos erreurs. Allons, et voyons (…) ; désabusons-nous éternellement de tous les biens que la mort enlève ».« C’est une étrange faiblesse de l’esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu’elle se mette en vue de tous côtés, et en mille formes diverses. On n’entend dans les funérailles que des paroles d’étonnement de ce que ce mortel est mort (sic). Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé, et de quoi le défunt l’a entretenu ; et tout d’un coup il est mort. Voilà, dit-on, ce que c’est que l’homme ! Et celui qui le dit, c’est un homme ; et cet homme ne s’applique rien, oublieux de sa destinée ! Ou s’il passe dans son esprit quelque désir volage de s’y préparer, il dissipe bientôt ces noires idées ; et je puis dire, messieurs, que les mortels n’ont pas moins de soin d’ensevelir les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes ».

Attention ! La mise en ligne et en accès libre des présents propos n’entraîne pas l’abandon de ses droits d’auteurs. Le projet VDM, en accord avec les auteurs concernés, a ainsi choisi de permettre la diffusion de plusieurs doctrines afin qu’elles puissent être diffusées et discutées le plus largement possible. Pour autant, toute reprise de tout ou partie de ce document implique un respectueux droit de citation pour le travail des auteurs concernés.

En l’occurrence, on pourra citer le présent document comme suit :

Touzeil-Divina Mathieu & Bouteille-Brigant Magali, « Du cadavre, autopsie d’un statut » in projet Vie-Droit-Mort ; en ligne sur le site droitsdelamort.com ; 2014 ; art. 01.

[1] Tout notre Droit se rapporte soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions. La citation est extraite des Institutes du droit romain de Gaius (Commentaire I, § 8) et on la retrouve chez Justinien (Livre I, 2) ainsi que l’explique : Petit Eugène, Traité élémentaire de droit romain (…) ; Paris, Rousseau ; 1913 (7e éd.), p. 62.

[2] En ce sens, on se permettra de renvoyer, au sein du présent Traité à l’étude de : Bouteille-Brigant Magali & Rouge Maillart Clotilde, infra n° 740 et s.

[3] Rappelons en effet que la définition juridique de la mort et celle de la fin de l’activité cérébrale. A cet égard, voyez le décret n°96-1041 du 02 décembre 1996 (modifié par le décret n°2005-949 du 02 août 2005, prévu aujourd’hui à l’article R. 1232-1 Csp) et supra aux § 42 et s.